くねくねの正体・歴史・目撃談を徹底解説。正体不明の恐怖がネット怪談の象徴となった理由を紹介します。

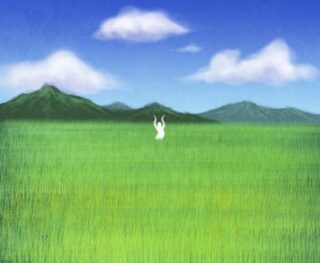

白い人型の“なにか”が、遠くでゆらゆらと不自然に踊る――。

2000年代初頭のネット掲示板「2ちゃんねる」で広まった都市伝説「くねくね」は、直視すると“おかしくなる”とされ、いまも夏の怪談の定番として語り継がれています。本稿では成立史、代表的な目撃パターン、科学的・文化的な正体仮説、そして安全ガイドまで、一次資料(掲示板伝承・動画解説・百科事典的整理)を踏まえて体系化します。

くねくねとは

「くねくね」は、日本のインターネット掲示板(主にオカルト系スレッド)で2000年代初頭に共有された体験談を起点とする現代型都市伝説です。要点を整理すると――

- 見た目:遠景に白い人型・布状・棒付きの人形のようなもの。細長く、常に“くねくね”と揺れている。

- 場所:田園、川沿い、堤、休耕地、造成地、湿地帯など開けた日当たりの良い場所が多い。

- 季節:夏から初秋に語られやすい(陽炎・水面反射・風の影響が大きい時期)。

- 禁忌:近づく・直視する・正体を突き止めようとすると精神に異常をきたす、と語られる。

- 対処:「見なかったことにして立ち去れ」という回避の作法が通説。

この“禁忌”の存在感が、古典妖怪のタブー(「振り向くな」「名を聞くな」など)と響き合い、ネット民話としての魅力を高めています。

くねくねの歴史

1) 発端:掲示板の怪談スレ

2000年代前半、匿名掲示板の「怖い話」系スレッドに**“田んぼで揺れる白いもの”の体験談が投稿され、別の参加者が類似の目撃談**を重ねて語ったことでストーリーが立体化しました。

核となるモチーフは次の3点です。

- 遠い(確かめにくい) 2. 白い(人型にも見える) 3. 揺れている(意味のない動き)

2) まとめサイトと百科型コンテンツ

スレの再掲・再編集がまとめサイトで整序され、語りの定型(“直視してはいけない”“夏の水田”など)が固定化。百科事典的な整理ページが生まれ、**“新しい怪談の条目”**として定着しました(例:Wikipedia の「くねくね」条目)。

3) 動画時代:朗読・考察・再現

YouTube では朗読・再現ドラマ・考察の各ジャンルで取り上げられ、視覚・音響演出が“揺れる白影”の不気味さを増幅。検索すれば複数の解説動画が見つかり、若年層にも定期的に再流行します。

4) 教訓性の付与

「不用意に近づかない」「知らないものに触れない」という安全教育的メッセージが読み取れるため、学校怪談や地域の“注意喚起”と接続し、伝承としての寿命が伸びていきました。

くねくね目撃情報

以下はネット上で広まり定型化した典型パターンを、検証視点も添えて再構成したものです(実在・真偽の確認は困難で、**“語りの型”**として理解するのが適切)。

事例A:盆地の水田で揺れる白影

- 状況:正午前後、気温33℃、湿度高め。盆地中央の水田に白い細身の人影のようなもの。

- 観察:数百メートル先。双眼鏡なし。人影は一定の幅でくねり続ける。

- 反応:祖母が「見ちゃいけない」と制止。帰宅後も動悸。

- 検証視点:陽炎(かげろう)+防鳥テープや白ビニールの切れ端の複合錯視の可能性。

事例B:堤防の柵に結ばれた“案内布”

- 状況:川の工事案内の白布が何枚もヒラヒラ。遠目には手足を振る群像に見える。

- 検証視点:群知覚(Gestalt)で“人の列”に見える。風速変化で“踊り”に見える。

事例C:休耕地の防鳥糸とアルミ反射

- 状況:夕方、西日。ナイロン糸にぶら下げた白い短冊が規則的でなく揺れる。

- 検証視点:反射光のちらつきで“異常運動”に感じる。動画化すると不気味さが増幅。

事例D:防護服の作業員の誤認

- 状況:農薬散布の作業員が白いカッパ+防護マスクで動作。遠景では関節の曲げ伸ばしが奇妙に見える。

- 検証視点:遠近錯視+期待効果(くねくねを知っていると、そう見えやすい)。

事例E:強風日にちぎれたビニール温床

- 状況:強風で破れた白ビニールが支柱に引っかかり、上下左右に異相で波打つ。

- 検証視点:非線形振動が“意志を持つ動き”に見える。

事例F:水面の逆光シルエット

- 状況:用水路の反射で逆光。人影と思ったが、実際は白いマネキンの胴体だけが廃棄され漂流。

- 検証視点:部分情報からの補完(Pareidolia:顔や体を無意識に補う)。

事例G:遠望で同伴者には見えない

- 状況:Aさんには見えるがBさんには見えない。

- 検証視点:視線の向け方・輝度順応・眼球運動の違い。**注意盲(Inattentional blindness)**で説明可能。

事例H:スマホ撮影すると“写らない”

- 検証視点:遠距離・逆光・被写体コントラスト不足・シャッター速度/露出が合っていないだけのことが多い。

事例I:夜間の街灯下で“白い腕”が踊る

- 状況:白布を巻いた立入禁止ポールが風で回転。

- 検証視点:残像が手招きに見える。ビデオではローリングシャッターでさらに変形。

事例J:藁人形系の“作業中”を誤認

- 状況:地域の害獣避けのカカシ制作。動作の大きい腕さばきが“踊り”の印象に。

- 検証視点:知識不足+距離がもたらす誤読。

くねくねの正体とは?

結論から言えば、単一の“実体”としての証拠はない一方で、複数の自然・人工要因が重なれば**“くねくね”らしい現象**は十分に再現しうる、というのが妥当な見立てです。

有力な組み合わせ

- 白い薄物(ビニール・布・テープ) × 風の渦励振 × 遠景

- 逆光・反射・陽炎 × コントラスト飛び × パレイドリア

- 先入観(くねくね知識) × グループ内の注意分配差 × 撮影困難条件

“直視するとおかしくなる”という禁忌は、物語としての緊張感を最大化する装置であり、実害より接近抑止の効果が高い“寓話上の安全機構”と解釈できます

「UMA『ニンゲン』と同じく、くねくねも正体不明の存在とされています。」

まとめ

「くねくね」はネット発祥の民話で、遠景の白い揺れと禁忌がコア表現。

成立過程は掲示板 → まとめ → 百科 → 動画の順に拡散し、季節行事的な怪談として定着。

物理・環境・認知バイアスの複合で説明可能なケースが多いが、“分からなさ”の余白こそ魅力。

現地検証は安全第一・許可厳守。引き映像・環境ログが判断材料になる。

正体は“単一実体”より多因子の再現現象として捉えるのが実践的。

怪異譚としての価値は、危険地帯へ近づかない知恵と想像力の刺激にあります。

くねくねは、日本のインターネット文化から生まれた新しいタイプの怪談であり、古来の妖怪伝承とは異なる「現代の民話」と言える存在です。

正体不明であることが逆に魅力となり、恐怖と好奇心を呼び起こし続けています。

近年は映像化や創作作品への登場も増え、ネット怪談の代表格として確立しました。

もし夏の日に田んぼや川辺で「揺れる白い影」を見かけたら、決して近づかず静かに立ち去るのが一番安全かもしれません。

FAQ

Q1. 本当に存在しますか?

A. 科学的に検証された単一の実体証拠はありません。多くは自然・人工物の誤認や錯視で説明可能です。

Q2. 見かけた場合の対処は?

A. 近づかない・直視し続けない・撮影に固執しない。水辺・私有地の危険を優先してその場を離れるのが最善。

Q3. 目撃が多いのは夏ですか?

A. 語りは夏に集中しがちです。陽炎・強光・風が錯視を生みやすい季節要因が関与します。

Q4. スマホで写らないのはなぜ?

A. 距離・逆光・手ブレ・露出が主因。望遠・三脚・露出補正の不足が大きいです。

Q5. 子どもが見やすいって本当?

A. 根拠は乏しいですが、注意の向け方の差で“見える/見えない”が分かれることはあります。

Q6. 正体は案山子(かかし)?

A. 防鳥テープ・白布・ビニール破片など、農具・鳥獣対策の可能性が高いです。

Q7. 直視で“おかしくなる”のはなぜ語られる?

A. 禁忌の付与で物語の強度が上がるため。安全学的には接近抑止の役割も。

Q8. どの地域で多い?

A. 田園地帯全般。東北~関東内陸の言及が目立つが、全国でアナロガスな語りが見られます。

Q9. 検証動画は信用できる?

A. 映像は撮影条件の罠が多く、単独証拠にはなりにくい。現地状況のログが併記されているか確認を。

Q10. 類似の都市伝説は?

A. 「八尺様」「口裂け女」「きさらぎ駅」など禁忌・境界・不可視モチーフを共有する話が多いです。

Q11. 海外にもある?

A. “遠景の人影誤認”は普遍的ですが、“くねくね”固有名詞は日本語圏中心です。

Q12. 研究の意義は?

A. 人が何を恐れるか、誤認がどう生じるかの理解は、防災・安全教育・メディアリテラシーに有用です。

参考リンク

こんな記事も読まれています

モスマンは実在するのか?