モスマンは実在するのか?正体・歴史・目撃情報をやさしく解説

アメリカ・ウェストバージニア州ポイント・プレザント周辺で1966–67年に相次いだ“赤い目を持つ黒い翼の怪人”──それがモスマンです。以後も世界各地で似た怪物の噂が立ち、都市伝説として独自に発達しました。本稿では誕生の経緯から主要目撃談、代表的な正体仮説、科学的な見立てまでをコンパクトに整理します。

目次

モスマンとは

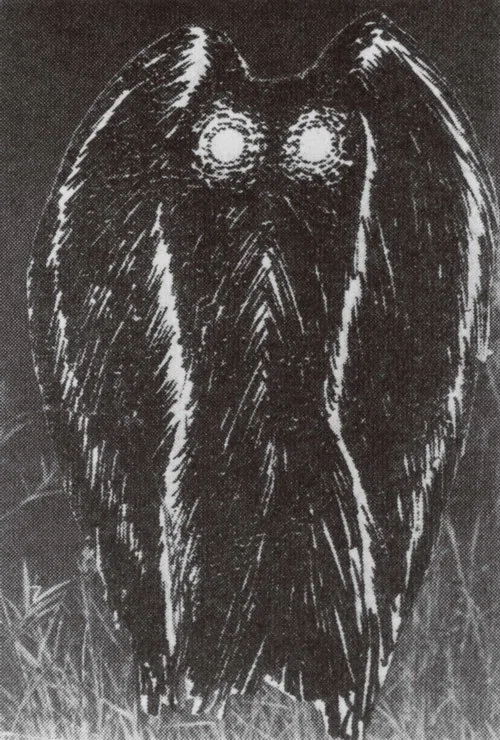

- 概要:夜間に現れる人型の影。大きな翼と赤く光る目を持つとされ、身長は1.8~2.5m、翼開長は3m超と語られることが多い。

- 主な舞台:1966–67年のウェストバージニア州ポイント・プレザント周辺。のちに北米各地、南米、ロシア、アジアでも“類似の怪人”の噂が散発。

- 信憑性:決定的な写真・標本・高精細動画はなく、報告の多くは目測・記憶・伝聞による。

- 象徴:現地にはモスマン像が建ち、資料館や祭典(Mothman Festival)も行われるなど、観光資源として定着。

歴史

次に、1960年代に集中した証言の共通点を確認してみましょう。

- 1966年秋~冬:ポイント・プレザント周辺で、カップルや地元住民、警官などが**“翼のある人型”**を目撃したという報告が連続。車で追われたケースや、採石場・旧施設周辺で遭遇した談も語られる。

- メディア露出:地元紙の見出しが注目を集め、**“Mothman(蛾男)”**の名が固定。全米メディアにも波及し、一大ブームに。

- 1967年12月:シルバーブリッジ崩落事故:46名が亡くなった大事故とモスマンを前兆的に結びつける解釈が広がり、神秘性が増幅。

- 以後:怪談・書籍・映画・ネット文化などを通じて都市伝説として自走。2000年代以降はネット掲示板・SNSが語りを再拡散し、**世界各地の“翼ある怪人”**と“モスマン”が同一視される傾向も生まれた。

まず、これまでの証言を「時間帯」「距離」「動き方」で分類してみます。 多くの報告は夕暮れから夜間に集中し、目撃距離は数十メートル前後と推定されます。飛行の描写は直線的というより、たとえば滑空や急上昇・急下降といった不規則さが語られる傾向があります。一方で、個々の証言は観察条件(暗さ・天候・視界)に強く左右されます。そのため、複数証言の共通項に限定して比較することが重要です。

モスマン目撃情報

- 夜間・薄暮・荒天:見間違いが生じやすい低照度環境での報告が目立つ。

- 視認の距離と時間:遠距離・短時間・移動中(車内)など観察条件が不利な状況が多い。

- 共通する描写:黒~濃灰のシルエット/肩から生える大きな翼/赤く光る眼(実際は眼の反射である可能性)/無音または羽ばたき音。

- “予兆”解釈:災害や事故の前後に目撃が語られるケースから、厄災の前触れというイメージが強化。

- 地理的散発:北米を中心に、南米・ロシア・アジアでも**“似た存在”が報告されるが、現地の既存伝承(鳥人・妖怪など)と後付的に結びつけられる**例もある。

モスマンの正体とは?(主要仮説)

- 大型フクロウ(ワシミミズク、トラフズクなど)

夜目で眼が強く反射し、翼開長が大きい。暗闇での距離誤認により人型・巨体に感じやすい。 - ツル類・サギ類(カナダヅル等)

体高が高く翼も長い。驚くと無音で滑空。薄暮時は人型の影に見えがち。 - コウモリ(大型種)

低い飛翔と肩から生えるような翼の見え方が、人型誤認を誘発。 - 誤認・錯視・パレイドリア

夜間・逆光・街灯・車のライトなどで影が人型に見える心理現象。 - フェイク/悪ふざけ

自作コスチューム・合成写真・作り話。ブーム期には風説を“競い合う”文化も働く。 - 社会心理的連鎖(社会的感染)

話題化→期待→解釈バイアス→報告増加という拡散メカニズム。 - 超常仮説(超常生物・異界存在・UFO関連)

体験者の解釈としては根強いが、検証可能な一次資料は乏しい。

次に、既知生物や人工物の可能性を検討します。 大型フクロウ・ツル・コウモリ類は、逆光や街灯の下ではシルエットが誇張されやすく、赤い目の印象は反射(タペタム)で説明される場合があります。具体的には、翼を広げた姿勢や風切り音が「異様な形」と捉えられた可能性があります。しかし、証言の中には生息域や体サイズの観点で説明が難しいものも残ります。とはいえ、遠距離・短時間・驚愕状態という観察条件そのものが誤認を誘発しやすい点には留意が必要です。

科学的な見方 {#science}

具体的には、目の色や身長、翼の形状などの描写に一定の傾向があります。

- 視覚の限界:夜間は色彩・奥行き・輪郭の情報量が落ち、既知の形(人型)へ補完されやすい。

- 眼の反射:動物のタペタムによる目の反射光が“赤い目”の印象を強める(光源色・角度で赤~橙に)。

- 距離とサイズの誤推定:背景が乏しい夜空ではスケール手掛かりが欠落し、大きさを過大評価しやすい。

- 記憶の再構成:事件後の報道・会話・創作が体験記憶を上書き。時間経過とともに一致度は低下。

- 検証のハードル:一過性・偶発的で再現困難。写真・動画は解像度・圧縮・手ブレの影響を強く受ける。

文化的影響

さらに、モスマンは映画やゲームに取り上げられ、イメージが独り歩きしました。

- 像・博物館・祭典:ポイント・プレザントのモスマン像、資料館、Mothman Festivalは観光の核。

- 映画・書籍:『プロフェシー/Mothman Prophecies』(2002)など、“不吉の予兆” モチーフが一般化。

- ネット文化:イラスト・二次創作・配信企画でキャラクター化。各国の鳥人伝承とクロスオーバーも。

まとめ

とはいえ、証拠の評価は今も分かれており、慎重な検討が欠かせません。

- 決定的証拠は未提出で、既知動物の誤認・錯視・社会的増幅で説明可能という見方が有力。

- 一方で、前兆譚をまとった都市伝説としての魅力は強く、現地文化・観光・創作の重要な題材になっている。

- 調査・検証には撮影条件の確保(距離・光・基準物)、第三者評価、一次資料の保存が鍵。

結論として、現時点で実在を断定する根拠は乏しく、一次資料の充実が今後の鍵です。

FAQ

Q1. モスマンは本当に危険?

A. 危険性を裏づける一次証拠は乏しい。**“前兆”**解釈は語りの枠組みとして広まったもの。

Q2. どのくらいの大きさ?

A. 目撃談では身長2m前後・翼開長3m超が多いが、誤認・遠近錯覚で過大評価の可能性。

Q3. 写真や動画は?

A. あるが、低解像度・遠距離・判別不能がほとんど。再現性のある一次資料は未確立。

Q4. 赤い目はなぜ?

A. 夜行性動物の眼の反射(光源・角度で赤く見える)が主要因と考えられる。

Q5. 予兆と事故は関係ある?

A. 相関ではなく物語化の可能性が高い。後年の回想・メディアが結びつけを強化した面も。

Q6. 海外でも報告があるの?

A. ある。ただし現地の既存の鳥人伝承と混交した**二次的な“命名”**の事例も多い。

参考リンク

UMA関連の記事はこちら