モンゴリアン・デス・ワームは実在するのか?正体・歴史・目撃情報を解説

砂漠に潜むとされる「モンゴリアン・デス・ワーム(Olgoy-Khorkhoi)」は、モンゴル・ゴビ砂漠の伝承に登場する“赤い巨大ミミズ”のような未確認生物(UMA)です。吐いた液で家畜を倒す、触れると死に至るなど刺激的な噂が拡散してきましたが、科学的な確証はあるのでしょうか。ここでは起源から目撃パターン、考えられる正体までをコンパクトに整理します。

目次

モンゴリアン・デス・ワームとは

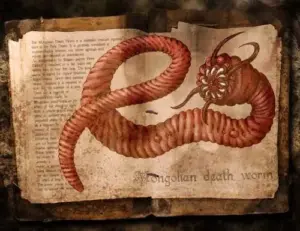

- 呼称:モンゴリアン・デス・ワーム/現地語「オルゴイ・ホルホイ(腸の虫の意)」

- 生息域の伝承:モンゴル国のゴビ砂漠一帯

- 外観の噂:血のように赤く太い円筒形。全長0.5〜1.5m前後と語られる。頭尾の区別がつきにくい

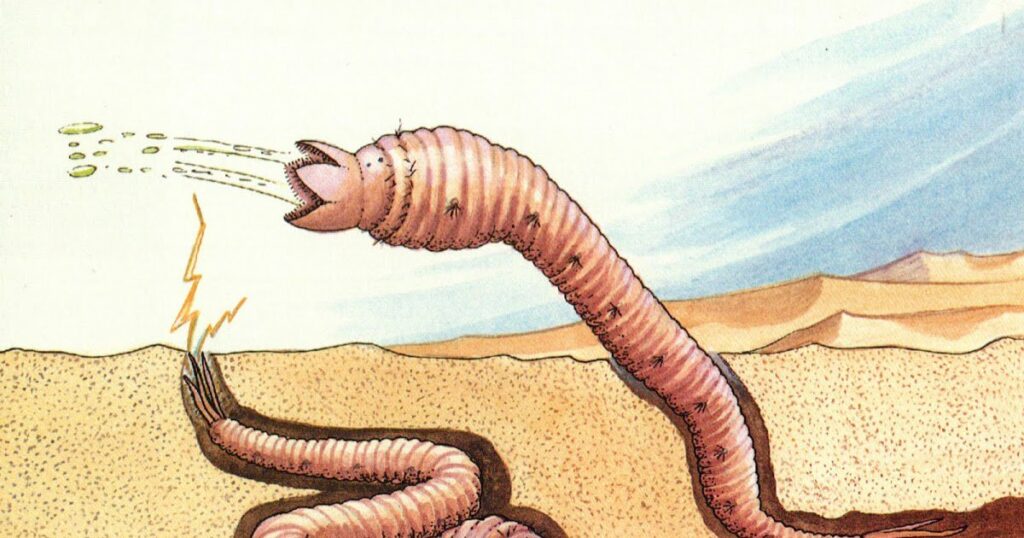

- 能力の噂:毒液を噴射、あるいは電撃を発するという伝承(いずれも実証なし)

- 信頼性:決定的な標本・学術論文・鮮明映像が存在しないため、科学的実在は未確認

約2フィート(約60cm)の長さのソーセージのような形をしており、頭も足もない。非常に有毒なため、触れるだけで即死すると言われている。 ゴビ砂漠の最も荒涼とした地域に住んでいる。

歴史

- 古い伝承:遊牧民の口承に登場。雨後や夏季の暑い時期に姿を見たという語りが多い

- 1920年代:アメリカの探検家ロイ・チャップマン・アンドリュースがモンゴルで噂を収集するも、彼自身は懐疑的な見解を記録

- 1980〜90年代:チェコのイヴァン・マッケルらが調査遠征を実施。遺骸・標本は得られず

- 2000年代以降:TV番組やネットで再拡散。調査隊は複数あったが物証は未提出のまま

アンドリュースは『On the Trail of Ancient Man』で、1922年にワームについて説明したモンゴルのen:Jalkhanz Khutagt Sodnomyn Damdinbazar首相の言葉を引用している。

目撃情報

- 発生タイミング:雨後や高温期に砂丘・低木周辺で目撃とされる事例が多い

- 共通する描写:太く短い赤色の円筒形、砂の上をのたうつ/砂中に潜る

- “危険性”の伝承:家畜が倒れた、触れたら死んだ等の二次証言が中心

- 証拠の課題:写真・映像は遠景・低解像度が多く、位置・時間・撮影者情報が不足し再現不能

- フィールドの難しさ:広大な砂漠で標本確保が極めて困難(腐敗・乾燥・捕獲の難易度)

モンゴリアン・デス・ワームの正体とは?

科学的には以下の既知の生物/現象の誤認で説明可能という見方が強いです。

- サンドボア類(Eryx属)のヘビ説

- ゴビ周辺に分布するボア科の地中性ヘビは、太く鈍い円筒形で頭尾の区別がつきにくい個体もいる

- 毒液噴射や電撃といった能力はヘビの生理的に非現実的である。

- トカゲ類(有鱗目)の誤認

- 砂地に適応した地表性トカゲ(例:トゲオアガマ、トカゲモドキ類など)が熱気の揺らぎで“赤い塊”に見えることがある。

- 死骸や腸管の誤認

- 現地名“腸の虫”の語源通り、家畜や野生動物の内臓片が乾燥して円筒状になり動物に引きずられて“動く”ように見えた可能性がある。

- 光学的錯視・砂の流動

- 砂丘の**表層雪崩(サンドアバランチ)**や陽炎で、短い赤い塊がうごめくように見える視覚効果

▶︎ 生理学的にも、大型のミミズ状動物が乾燥砂漠で長時間生存するには保湿・循環・表皮の観点から無理が大きく、毒液噴射/電撃器官の存在も脊椎動物・無脊椎動物の既知の機構からは説明がつきません。

まとめ

- 決定的証拠は未提出:標本・骨格・高精細動画が無く、実在性はきわめて低い。

- 伝承の核:地中性爬虫類+死骸の誤認+砂漠の錯視が重なって物語化した可能性が高い。

- それでも広大なゴビは未調査域が多く、将来の生物学的サプライズを完全には否定できない。

- 調査・報道時は、位置情報/撮影条件/第三者検証を備えたデータが不可欠である。

現時点でデス・ワームの存在を立証する標本はなく、噂の核心は未解明です。ただし、砂漠生態系には人目に触れにくい生物が多く、誤認や伝承の蓄積が都市伝説として定着したとも考えられます。今後、位置情報・撮影条件・スケールを伴う一次資料が集まれば、より確度の高い検証が進むでしょう。

FAQ

Q1. 本当に危険なの?

A. 実在を示す証拠が無いため危険性も未確認。毒液・電撃の噂は伝承レベルです。

Q2. いつ・どこで見られるとされる?

A. ゴビ砂漠の夏季・雨後に砂丘や低木帯での目撃談が多いと語られます。

Q3. 大きさは?

A. 伝承では0.5〜1.5m程度。ただし確認可能な実測データは無し。

Q4. 調査は行われた?

A. 過去に複数のフィールド調査がありましたが、物証は得られていません。

Q5. 映像は本物?

A. 多くは遠景・低画質・情報不足で、既知生物や錯視で説明できる映像が大半です。

Q6. 学名は?

A. 未記載・未確認生物扱いで学名はありません(既知の爬虫類等の誤認とみる研究者が多数)。

Q7. 危険生物として実在する可能性は?

A. 致死性の毒や電撃を備えた未知生物の可能性は低いと見られています。一方で、毒性を持つ昆虫・爬虫類の誤認や、事故の伝聞が伝承化した可能性はあります。

Q8. どの証拠が出れば実在と認められる?

A. 生体または信頼できる採集標本、DNA解析可能な組織、撮影条件が明確な高解像度映像など、第三者が再検証できる一次資料が必要です。

参考リンク

- Wikipedia(日本語・モバイル): モンゴリアン・デス・ワーム

- 関連文献・調査記録(英語)やドキュメンタリー番組等(※信頼度・出典を確認のうえ引用を)