チュパカブラは実在するのか?正体・起源・目撃情報を徹底解説

チュパカブラは、1990年代にプエルトリコで広まった「家畜の血を吸う怪物」の噂に端を発する未確認生物。

背に棘をもつ爬虫類型や、毛が抜けた犬型など外見の証言はさまざまですが、科学的には疥癬に罹ったコヨーテ等の誤認とみなす見解が有力で、決定的な標本・DNA証拠は確認されていません。

目次

チュパカブラとは

「チュパカブラ(Chupacabra)」は、中南米・米国南部を中心に“家畜の血を吸う怪物”として語られてきた都市伝説/未確認生物(UMA)です。スペイン語の「chupa(吸う)」+「cabra(ヤギ)」に由来し、直訳すると「ヤギを吸うもの」。さらに報告では、被害を受けた家畜の体に穿刺痕のような傷が残り、「体内の血液が抜かれていた」と語られることが多い……とされます。

ただし、長年にわたり専門家の検証や行政の調査、野生動物学の知見が蓄積されてきた結果、**誤認説(疥癬を患ったコヨーテ・イヌ科動物、野犬・ハイイロギツネなど)**が非常に有力です。加えていえば写真や動画の多くは、毛が抜けて痩せ細ったイヌ科動物に一致し、噛み跡や出血痕も肉食獣の捕食パターンで説明できる事例が多いことが指摘されています。

本稿では、起源から各地の目撃事例、特徴、科学的検証、文化的な広がりまでを整理し、最後にFAQと参考リンクを付します。

起源と歴史

1990年代半ば・プエルトリコでチュパカブラ伝説は一気に可視化されました。報道によれば、1995年ごろから家畜(ヤギ・鶏・ウサギなど)が襲われる事件が続出し、遺体には首元に2つの小さな穿刺痕、血液が抜かれたように見える所見が語られました。さらにこの時期、現地メディアやTV番組、海外タブロイド紙がこぞって取り上げ、**「背が高くトゲ状の突起が並ぶ爬虫類型」「大きな目を持つ灰緑色の人型」**といったバリエーションに富む怪物像が一気に広まります。

その後、メキシコ、ドミニカ、パナマ、チリ、アルゼンチン、そして**米国南部(テキサス、ニューメキシコなど)**へと噂は拡散。2000年代さらにと、毛が抜けたイヌ科動物タイプの写真・映像が多数出回るようになり、伝承は「爬虫類的な人型」から「犬型の異形」へと大きくイメージ変化します。インターネットとケーブルTVの普及が、伝説の波及と“見え方の変化”を後押ししたのは間違いありません。

主な目撃・報告パターン

報告の多くは、夜間〜明け方に発生した家畜被害に伴うものです。共通点として次が挙げられます。

- 被害対象:ヤギ、羊、鶏、ウサギ、七面鳥、時にイヌやネコ

- 痕跡:首元に2つの穴のような傷/皮下出血/咬傷・裂傷

- 遺体の所見:「血が抜かれていた」「体液が少ない」との印象

- 足跡・糞:見つからない/雑然として特定困難

- 周辺状況:柵の隙間・破損、足跡の交錯、野生動物の痕跡混在

調査機関が実地検分すると、肉食獣(コヨーテ・キツネ・ボブキャット・イヌ)の捕食で説明できる例が少なくありません。哺乳類の遺体は、死後に脱血したように見えることがあり(凝固・重力・乾燥の影響)、視覚的な印象が「血抜き」に偏ってしまうことも、誤解の一因です。

外見・特徴のバリエーション

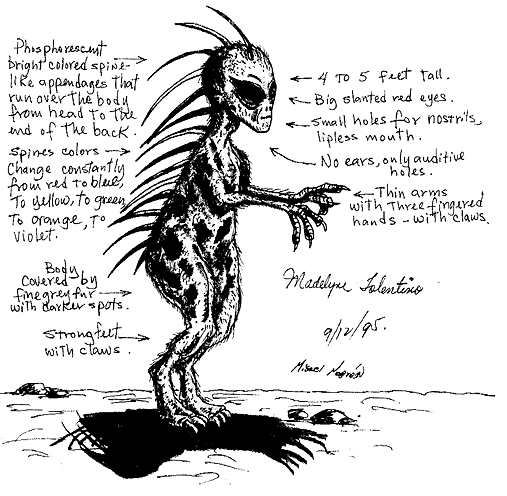

① 爬虫類型(1990年代のプエルトリコ発)

- 背中にトゲ状の突起が縦に並ぶ。

- 大きな赤い目、灰緑色の皮膚、長い指と爪。

- 身長は1.2〜1.5mほど、人型に近い描写。

- 跳躍や高い知性を持つ……など、都市伝説らしい属性が重ねられた。

② 犬型(2000年代以降・米国南部で顕著)

- 毛が抜け、皮膚が硬化して青黒く見える。

- 前脚が長く、背が丸まり、痩せた体躯。

- 吻(マズル)が長い、歯列が露出して見える。

- 走行時に独特のぎこちなさがあり、夜間ライトで目が強く反射。

②は、**疥癬(ヒゼンダニによる皮膚病)**で毛が抜けたコヨーテや野犬等の症状と一致。皮膚の肥厚で皺が寄り、体型の歪みが強調されるため、「別種の怪物」に見えやすくなります。

科学的検証:誤認説が有力とされる理由

- 写真・動画との一致性

動画解析や比較解剖で、犬型チュパカブラの多くがイヌ科動物(コヨーテ、犬、キツネ)と一致。歩様(歩き方)や骨格比率、尾の動き方はイヌ科の典型を外れません。 - 疥癬の一般性

北米・中南米の野生コヨーテには疥癬が広く見られ、季節・食料事情・集団ダイナミクスにより痩せ・脱毛が起きます。疥癬個体は人里近くで採餌しがちで、夜間に家畜柵へ接近→被害が発生しやすい。 - 「血抜き」の見え方

家畜遺体の「血がない」現象は、死後の凝固・脱水、捕食による出血部位の乾燥、さらに解体時の印象が重なって生じます。組織学検査や採血で完全な脱血を証明できた例は乏しく、穿刺痕も実際は噛み合わせ(犬歯跡)で説明できることが多い。 - DNA検査事例

匿名で提出された「正体不明の皮膚・骨」のDNAが**イヌ科(イエイヌ/コヨーテ/混血)**に一致した海外報告が複数あります。伝説の“正体”を一つに特定する決定打ではないにせよ、未知生物でない可能性を強く示します。

もちろん、すべての報告が検証されたわけではありません。しかし、公開データがある事例の大半は、既知生物と既知の生態・病理で説明可能というのが現在の到達点です。

家畜被害の実相と「語り」

農場・個人飼育での被害は、経済的・心理的打撃が大きく、「原因不明」の不安が伝承を加速させます。

- 夜間の見回りで遭遇→強烈な印象(悪臭、痩せた姿、目の反射)

- 被害直後は冷静な検分が難しく、咬傷の形状・足跡・侵入経路の記録が不十分

- SNS・動画サイトで**“怪物”の語り**が増幅

対策としては、柵の補強・電気柵・番犬・照明・監視カメラなど、肉食獣対策のセオリーが有効です。地域の野生動物管理当局・獣医と連携し、**病気の伝播(疥癬・狂犬病など)**を意識した個体管理も重要になります。

大衆文化におけるチュパカブラ

チュパカブラは、TVドキュメンタリー、ホラー映画、ゲーム、アニメ、トレーディングカードなどに頻出します。1990年代は「爬虫類型」「人型」の驚異的ビジュアルが、2000年代以降は「犬型の異形」が、CGや特撮の題材に。

- 怪異の象徴:家畜の血を吸う=“見えない恐怖”

- 境界の怪物:都市と自然、人間社会と野生が接する場所で出没

- 正体不明性:姿形が時代と地域で変わり、創作側の自由度が高い

“科学的には否定的”であっても、物語としての生命力は衰えず、地域観光やローカル・アイデンティティと結びつくこともあります。

地域別の傾向

- プエルトリコ:90年代のメディア拡散の震源。人型・爬虫類型の描写が多い。

- メキシコ:農村部の家畜被害報道がときおり注目を集め、夜間映像や監視カメラが話題化。

- 米国南部(テキサスほか):犬型の写真・映像が大量に流通。疥癬コヨーテの捕獲報告多数。

- 南米(チリ・アルゼンチンなど):家畜被害と関連づけられることがあり、地域の怪異譚と融合。

まとめ

- 決定的な実在証拠(生体・骨格・高精細映像・再現性のあるDNA結果)は未提示。

- 既知生物の誤認(疥癬のイヌ科)+誇張・伝聞の蓄積で、多くの報告は説明可能。

- ただし、野生動物による家畜被害は現実問題。対策・検証・記録(写真、咬傷間隔、足跡、時間帯)を徹底することで、誤解と不安を減らせる。

- 文化的には、“語られる怪物”としての強さを保ち続け、今後も物語・映像のモチーフとして生き続けるだろう。

FAQ

Q1. チュパカブラは実在しますか?

A. 現時点で生体・骨格・再現性のある遺伝学的証拠は公表されていません。公開情報の大半は、既知生物(疥癬のコヨーテ等)で説明可能です。

Q2. 本当に“血を吸う”のですか?

A. 「血を抜かれた」と語られる事例はありますが、死後の変化・捕食痕・乾燥などで脱血に見えるケースが多く、完全な“吸血”の決定的証拠はありません。

Q3. 典型的な外見は?

A. 1990年代は爬虫類型の人型、2000年代以降は毛の抜けた犬型が主流です。後者は疥癬コヨーテ等と一致しやすい特徴があります。

Q4. 家畜を守るには?

A. 柵・電気柵・照明・監視カメラ・番犬など、一般的な肉食獣対策が有効。被害時は咬傷の間隔や足跡、時間帯を記録し、専門機関と連携してください。

Q5. どこで目撃されますか?

A. プエルトリコ(90年代)、メキシコ、米国南部(テキサス等)、南米で報告が多いとされます。媒体や時代で姿の描写は変化してきました。

Q6. 調査・研究は進んでいますか?

A. 個別事例の検証やDNA分析は行われていますが、未知生物を裏づける学術的合意には至っていません。

こんな記事も読まれています

モンゴリアン・デス・ワームは実在するのか?正体・歴史・目撃情報を解説